Wenn du trotz ChatGPT und Copilot immer noch nicht ein Vielfaches mehr schaffst als früher, liegt es wahrscheinlich nicht an dir: Die versprochene Produktivitätsexplosion durch KI ist bis jetzt ausgeblieben – explosionsartig verbreitet hat sich stattdessen das Gefühl, produktiv zu sein. Was dahinter steckt, und wie man sich KI ohne rosarote Brille konstruktiv nähert, beschreibt Kolja Wohlleben hier.

Wer anderen vermittelt, dass sie nicht gut genug sind, kann damit sehr viel Geld verdienen.

Kosmetikindustrie, Modebranche und Ernährungsberater haben diese Erkenntnis erfolgreich zum Geschäftsmodell gemacht: Nur der Kauf der richtigen Produkte und Dienstleistungen stellt sicher, dass wir die beste Version unserer selbst sind. Nur mit einem Kollagen-Serum sind wir schön genug. Nur mit dem neuen Superfood Kurkuma gesund genug.

FOMO (Fear of Missing Out) ist ein Umsatzgarant, auch im beruflichen Kontext. Hier sind es vor allem Organisations- und Personalentwickler, die sich fragen: „Sind wir produktiv genug?“

Die neue Heilslehre der Effizienz

Zur Zeit ist die gewinnbringendste Antwort auf diese Frage: „Nein, nur wenn ihr KI richtig einsetzt, könnt ihr mithalten.“ – gerne begleitet vom Angebot „Und ich erkläre euch wie.“

Archetypen für diesen Pitch findet man auf YouTube („KI Productivity Hacks die dein Leben VERÄNDERN werden – 90% kennen diese Features nicht“), LinkedIn („Nach 6 Monaten KI-Integration: Unsere Produktivität stieg mit unserem Framework um 340%. Link zum Whitepaper in den Kommentaren“), aber auch dort, wo der Diskurs tatsächlich definiert wird:

Die großen Versprechen der KI-Evangelisten

Von OpenAIs CEO Sam Altman, der auf einer Veranstaltung der Federal Reserve davon spricht, dass Programmierer „jetzt zehnmal so produktiv sind“. Oder von NVIDIAs CEO Jensen Huang, der jungen Leuten von einer Karriere in der Softwareentwicklung abrät, weil generative KI diesen Job in Zukunft gleich selbst machen wird.

Aber trotz aller strategischen Vision und Intelligenz: Auch die beiden sind Opfer ihrer eigenen wirtschaftlichen Anreize. Dass Softwareingenieure mit KI zehnmal so produktiv seien wie vorher, ist zwar völlig hanebüchen. Aber Altman und Huang sind Teile einer Branche, die auch von übersteigerten Erwartungen lebt. Und es ist bekanntlich unwahrscheinlich, dass jemand etwas versteht, wenn sein Gehalt davon abhängt, dass er es nicht versteht:

Wenn wirtschaftliche Anreize den Diskurs verzerren

Damit tragen sie zu einem Diskurs bei, in dem sich viele fragen: Hänge ich hinterher? Fehlt mir nur das richtige Whitepaper mit dem richtigen Framework, um endlich auch meine Produktivität zu hacken? Könnten meine Mitarbeitenden mit einer guten KI-Fortbildung die Hälfte ihrer Aufgaben automatisieren?

Vom YouTube-Creator zum CEO sind sich nämlich alle einig: KI vervielfacht deine Produktivität – und wenn nicht, ist es wahrscheinlich deine Schuld.

Uneinig ist man sich nur bei der Frage, ob dieser Produktivitätsgewinn dazu führt, dass wir reich und glücklich werden (Altman) oder arbeitslos (Huang).

Aber ist das so? Stimmt es, Stand Oktober 2025, dass generative KI unsere Produktivität um ein Vielfaches erhöht?

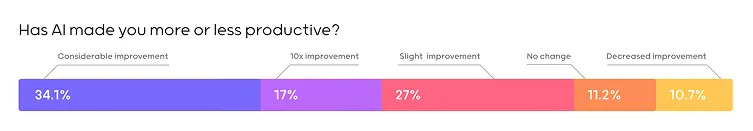

Für den Bereich der Softwareentwicklung sehen es viele Programmierer tatsächlich so wie Sam Altman: 17% aller Programmierer, die KI zumindest hier und da nutzen (und das sind fast alle) schätzen, dass sie durch KI-Nutzung zehnmal produktiver geworden sind und weitere 51% berichten entweder von einer „bedeutenden“ oder „leichten“ Verbesserung.

In anderen Worten: Wenn Programmierer und Tech-CEOs mit ihren (Selbst-)Einschätzungen richtig liegen, haben wir in den letzten ~2 Jahren eine Vervielfachung der Produktivität des durchschnittlichen Softwareentwicklers erlebt. Und nicht nur das: Jeder Sechste ist sogar so produktiv geworden, dass er nun die Arbeit eines Teams mit zehn Mitarbeitern alleine erledigen kann.

Realitätstest: Wo bleibt der Boom?

Nun ja: Fühlen sich die Jahre 2023-2025 wie eine noch nie dagewesene Produktivitätsexplosion in weiten Teilen der Wirtschaft an?

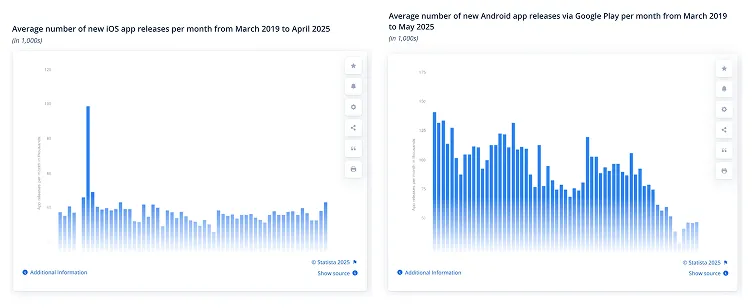

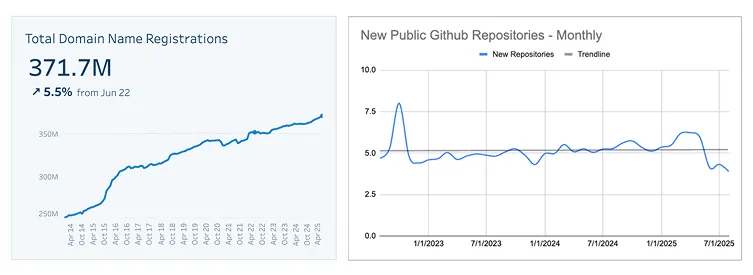

Der Blogger (und Softwareingenieur) Mike Judge hat sich die Mühe gemacht, Daten über Neuveröffentlichungen von Software in den letzten Jahren zu sammeln.

Was wir sehen müssten, wenn die Behauptungen über Produktivitätsgewinne stimmen würden: mehr Veröffentlichungen in den App-Stores von Apple und Google, mehr Website-Domain-Registrierungen, mehr Spiele auf Steam und mehr Code auf Github. Wir müssten enorme Mengen neuer Software sehen.

Quantität, Qualität – oder gar nichts?

Und ja, natürlich: Produktivitätszuwächse können auch in Qualität statt Quantität fließen. Aber ist es wirklich vorstellbar, dass Millionen Softwareentwickler plötzlich in der Lage sind, mehr Software zu entwickeln – aber niemand von ihnen mehr Software entwickelt?

Jedenfalls: Was wir tatsächlich sehen: nichts. Es ist nicht so, dass Software ein bisschen schneller fertig wird, nur eben weniger als der Hype vermuten ließe. Nein: In den letzten zwei Jahren hat sich auf den relevanten Plattformen schlicht nichts an der Anzahl der monatlichen Veröffentlichungen geändert, was mit einem plötzlichen Produktivitätszuwachs durch KI erklärbar wäre.

Keine Mehreinnahmen durch werbefinanzierte Mobile Games, keine unabhängigen Webdesigner, die ein Vielfaches an Kundenprojekten ausliefern? Keine Hobby-Entwickler, die jetzt endlich ihre vernachlässigten Privatprojekte vorantreiben? Keine Sicherheitslücken, die jetzt doppelt so schnell geschlossen werden können?

Die Behauptungen von Sam Altman und KI-„Produktivitätsexperten“ lassen sich relativ leicht durch ihre Geschäftsinteressen erklären.

Aber kann es sein, dass die Nutzer selbst – in diesem Fall Softwareentwickler – wirklich so daneben liegen? Ist es möglich, dass Menschen, die täglich KI für ganz konkrete Problemstellungen nutzen, so verzerrte Vorstellungen von ihrer eigenen Produktivität haben?

Leider ja.

Wenn schneller langsamer ist

Wir sind ganz allgemein ziemlich schlecht darin, unsere eigene Produktivität zuverlässig einzuschätzen. Ob wir durch etwas wirklich produktiver geworden sind, ist nicht immer einfach zu beantworten, und oft liegen wir dabei einfach komplett daneben.

Das liegt unter anderem daran, dass „sich produktiv fühlen“ und „tatsächlich produktiv sein“ nicht genau das gleiche sind. Wir erinnern uns zum Beispiel deutlich besser an erfolgreiche Projekte als an Fehlschläge.

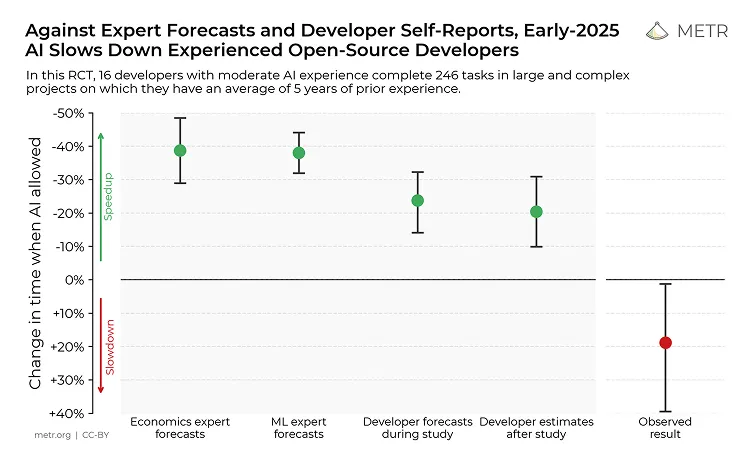

Am Beispiel von tatsächlichen Softwareprojekten zeigt eine aktuelle Studie genau dieses Phänomen: Eine Gruppe erfahrener Softwareentwickler nutzte für ihre laufenden Projekte KI, eine zweite Gruppe nicht.

Vor der Projektarbeit schätzte die KI-Gruppe, dass sie durch KI um 25% produktiver sein würden. Nach dem Abschluss der Projektarbeit wurden sie erneut befragt, und hatten tatsächlich das Gefühl, mit KI um ca. 20% schneller gewesen zu sein als ohne.

Das tatsächliche Ergebnis: Die Gruppe mit KI war um 20% langsamer als die Vergleichsgruppe.

In anderen Worten: Softwareentwickler, die KI nutzen, fühlen sich bei ihrer Arbeit oft deutlich produktiver – sind in Wirklichkeit aber möglicherweise deutlich weniger produktiv. Wenig beruhigend: Die Schätzungen der Entwickler lagen zwar völlig daneben, waren aber immer noch deutlich besser als die von befragten Ökonomen und KI-Experten.

Was für Softwareentwicklung gilt, gilt auch für andere Tätigkeiten. Es gibt Momente, in denen wir die Arbeit eines ganzen Tages in zwei Stunden erledigen – und daran erinnern wir uns lebhaft. Die Momente, in denen wir verzweifelt versuchen, eine KI dazu zu bringen, etwas zu erarbeiten, was wir in kurzer Zeit selber hätten erledigen können, verdrängen wir.

Der Flow der Illusion

Es kann sich sehr produktiv anfühlen, mit einer KI eine Textidee hin und her zu entwickeln, oder eine Präsentation zu strukturieren. Der lebendige Flow der Interaktion fühlt sich nach Fortschritt an. Ein Phänomen, das KI-Coding-Plattformen wie Lovable übrigens bewusst ausnutzen: Sie erzeugen bei Usern ein süchtig machendes Gefühl von Fortschritt, bevor diese merken, dass in Wirklichkeit alles viel komplizierter ist als gedacht (zufällig genau nach dem Moment, in dem die Paywall zuschlägt).

Währenddessen kann es wie Stillstand wirken, mit einem Stift und einem Zettel dazusitzen und in der Stille zu überlegen. Oder man fürchtet sich vor dem Vorwurf der Faulheit, wenn man spazieren geht, um klare Gedanken zu entwickeln.

Auch wenn in diesen Fällen nach einer halben Stunde möglicherweise das selbe – oder ein besseres – Ergebnis steht, wahrt nur eine Strategie die äußere Form der Produktivität. „Ich sitze an einem Bildschirm und tippe Dinge“ ist in vielen Organisationskulturen die Manifestation von Arbeit – alles andere ist erklärungsbedürftig.

Fazit: KI ohne rosarote Brille nutzen

All das heißt natürlich nicht, dass generative KI nutzlos ist!

Denn das Gefühl, produktiv zu sein, täuscht uns zwar öfter als wir denken, aber genauso gibt es ganz objektiv Situationen, in denen wir durch KI viele Stunden Arbeit einsparen: Austauschbaren Routine-Code erstellen, technische Dokumente allgemeinverständlich erklären, Zusammenfassungen schreiben und viele weitere Aufgaben lassen sich mit generativer KI hervorragend erledigen. Die englische Fassung dieses Textes wurde zum Beispiel von Claude erstellt, mit einer halben Stunde Korrektur von mir.

Diese limitierten, klar umrissenen Fälle identifizieren wir aber nicht mit dem einen Prompting-Framework oder Whitepaper, sondern dadurch, dass wir uns die Technologie reflektiert erschließen und dadurch intuitiv verstehen, was sie kann und was nicht. Das bedeutet ganz viel Ausprobieren, Austausch und auch Weiterbildungsformate, die aber nicht mit Produktivitätswundern werben, sondern realistische Einordnungen bieten.

Weniger Hype, mehr Selbstbewusstsein

Vermutlich täte uns im Umgang mit Künstlicher Intelligenz mehr Selbstbewusstsein gut.

Mehr Selbstbewusstsein gegenüber KI-Experten auf LinkedIn und YouTube, deren Whitepaper, Frameworks und Prompt Libraries selten halten, was sie versprechen.

Mehr Selbstbewusstsein gegenüber den Versprechungen und Prognosen von CEOs, die vor allem ihr eigenes Produkt verkaufen wollen.

Und vor allem mehr Selbstbewusstsein bei der Bewertung unserer eigenen Erfahrungen: Wenn du mit KI trotz aller Versuche immer noch nicht zu einem 10x-Angestellten geworden bist und beim hundertsten Versuch immer noch ausgedachte Antworten auf einfache Fragen bekommst, dann liegt das nicht an dir.

Es liegt vermutlich einfach an den Grenzen einer Technologie, die zwar noch hinter vielen Erwartungen zurückbleibt, aber trotzdem ein hervorragendes Werkzeug sein kann – aber nur dann, wenn wir ihr nicht mit blindem Enthusiasmus begegnen, sondern mit gesunder Skepsis und viel Neugierde.